Giusi Dell’Abadia / 28 maggio 2019

Quando Jonathan scopre di avere l’HIV, il suo mondo cambia, ma non nel modo in cui ci si potrebbe immaginare. Febbre è il romanzo in cui lo racconta partendo dall’inizio: non da quando ha contratto il virus o a scoperto di averlo, bensì da quando una tentata violazione di domicilio ̶ Perché siete venuti a svegliarci, perché siete venuti a prenderci? – lo mette al corrente della verità: quando ti distingui, rischi che qualcuno cerchi di estirparti.

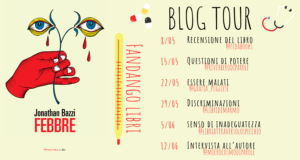

La discriminazione – o meglio, le discriminazioni, perché in Febbre non si è differenti solo per un motivo – sembra essere una presenza costante nella narratore-autore, il quale, ovunque si giri, non può che trovarsela davanti, come le pareti del labirinto di siepi che portarono alla follia Jack Torrance. È questo il tema della quarta tappa del Blog Tour dedicato al primo romanzo di Jonathan Bazzi.

Jonathan vive i suoi primi decenni di vita a Rozzano, comune alle porte di Milano, dove le regole sono poche e semplici e una delle principali divide in due il mondo: i maschi sono fatti in un modo, le femmine in un altro; “ogni tentennamento, ogni tentativo di sconfinamento viene immediatamente riconosciuto e sanzionato”. Per un bambino (poi giovane uomo) come il protagonista, la distinzione tra i due sessi è irrilevante, né riesce a capire come si possa tracciare un confine così netto. Chi stabilisce cosa deve piacere ai maschi? Chi decide che è un colore da femmine? Chi scrive le regole?

La rivoluzione di Jonathan parte dal burro: lui ne è ossessionato (“col burro tutto è più buono”), poco importa se il nonno ̶. descritto da lui come “orso, orco, mazzabubù” ̶. non vuole. “Per una noce di burro io rischio la pelle, sono disposto a tutto. Sfido le urla e le botte.”

In una città maschia (perché finisce per o), che “è Milano, ma non è Milano”, saper menare è importante: “è più importante che avere i soldi, perché i soldi tanto non ce li ha nessuno, ma se sai menare sei a posto. Almeno ti fai rispettare.” E, naturalmente, se non sai fare a botte e hai le scarpe delle Spice Girls, diventi il “femminiell’”, il “ricchio’”, quello a cui si può sputare addosso perché osa essere diverso, camminare come un’equilibrista sopra le convenzioni.

Amante delle parole e balbuziente, Jonathan cresce in una città che non vorrebbe riconoscere come propria – “lo voglio nascondere. […] Perché Rozzano è la mia carta d’identità fatta di strade e palazzi, la rappresentazione materiale della mia paura di essere scoperto e giudicato in quanto poveraccio […].” – ma che affonda i suoi tentacoli dentro la sua anima. A Rozzano gli è permesso essere “diverso ma bravo, pestato ma unico”, a Milano 3 verrà considerato il diverso e basta, senza alcuna connotazione positiva: è semplicemente quello con la tara, che non sa parlare e che fa tanto ridere, dovresti sentirlo. Si ritrova presto straniero nella propria città, estraneo in quella nuova. “Amo Milano 3 anche se Milano 3 non mi ricambia”: Milano 3 che è l’emblema della libertà che ha sempre voluto, del padre che non c’è mai stato e ora abita a poca distanza. Jonathan si ritrova a impersonare l’espressione inglese on the outside, looking in: escluso da un gruppo, da un’opportunità e dal rapporto padre-figlio che non ha mai avuto (qualche raro episodio fa da eccezione), si ritrova avvilito e abbattuto, di ritorno al “buco nero fagocitante, la divinità impietosa che riacchiappa i suoi figli insolenti, che si va a riprendere le sue schegge più ingenue, quelle che provano ad andarsene, a combinare qualcosa.”

Alternando il passato e il presente (che va dal 2016 ad oggi), l’autore-narratore fa vivere la città in cui è cresciuto – e che è cresciuta dentro di lei – mentre vive a Milano e scopre di avere l’HIV, dopo un mese di febbre costante. La scoperta del virus viene accolta, inizialmente, con sollievo: finalmente la sua emergenza ha un nome. Quindi, dignità.

Allo stesso tempo, però, viene privato dell’unicità per cui tanto aveva combattuto, per essere scaraventato in una categoria: “incontro questo dottore con l’aria da sacerdote e immediatamente lui conosce un sacco di cose di me. Vengo ricondotto a una comunità, a una storia, una casistica. Il virus dell’HIV conferma che sei gay e che hai fatto sesso. Magari troppo, magari promiscuo. Vabbè, mica solo i froci. Ma nell’immaginario comune. È quello che conta.”

Con il passare dei mesi, la malattia comincia a scavare nei pensieri di Jonathan, lenta e inesorabile come un ruscello sotterraneo. La paura delle conseguenze, del dopo-di-me, lo assale e lo pietrifica: “Come farò a vivere col pensiero di non essere più integro, neutro, puro, tela, pagina bianca? Come farò ad andare avanti un giorno dopo l’altro sentendo dentro questa cosa che non ci dovrebbe essere, col senso di essere tutt’uno con quest’incognita – bomba a orologeria? – che sarebbe da eliminare ma non si può […], con la sensazione di essere fallato, guasto, rovinato per sempre?”. La consapevolezza della malattia diventa un peso insostenibile, un fardello da trascinare ora dopo ora come un moderno Sisifo, un pensiero fisso che lo induce a scrutare i visi delle persone che ha intorno, loro sanno? Si vede che sono malato?

È negli ultimi (in ordine cronologico) capitoli del romanzo che Jonathan assume la consapevolezza che lo spinge a scrivere il romanzo. Attraverso le parole, infatti, l’autore-narratore si “appropria delle cose, circonda di nomi nuovi le cose che vuole salvare”. In questo caso, ciò che ha di più importante: se stesso.

Come sottolinea più volte, l’HIV appartiene soprattutto a chi non ce l’ha, che ci ricama sopra pregiudizi e opinioni che diventano immediatamente scientificamente provate se viene instillato il seme del dubbio. L’HIV riguarda più i sani che gli infetti e altro non è che “il risultato di una sovraesposizione di sguardi”, strati su strati capaci di oscurare la verità, di zittire le preoccupazioni e di evitare di guardare dentro l’abisso perché si sa, solo allora anche l’abisso guarda dentro di noi.

Da allora Jonathan Bazzi ne parla più che può, per cercare di fare chiarezza e per sfiancare, a colpi di fatti, la paura e la discriminazione che ancora oggi aleggiano intorno al virus dell’HIV: a chi cerca di estirparlo come un fiore selvatico in una serra, a chi lo accusa di pubblicizzarlo, a chi gli dice che no, il virus non si prende da un rapporto orale, risponde “luce ovunque, si veda tutto”.

Segui Giusi su Instagram.